Estimated reading time: 12 minutes

भूकंप (Earthquake) एक प्राकृतिक आपदा है जो धरातल पर अचानक और तीव्र कंपन उत्पन्न करती है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। यह घटना पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती है। भूकंप मुख्य रूप से भूगर्भीय कारणों जैसे विवर्तनिक प्लेटों के टकराव, ज्वालामुखी गतिविधि, और भ्रंशन से होते हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों, जैसे खनन या जलाशयों के निर्माण से भी इन्हें उत्प्रेरित किया जा सकता है। भूकंप की तीव्रता और प्रभाव उसके उत्पत्ति केंद्र (hypocenter) और अधिकेंद्र (epicenter) पर निर्भर करते हैं। इस विषय पर गहन अध्ययन करना, विशेष रूप से भूगर्भीय प्रक्रियाओं और भूकंपीय तरंगों को समझना, उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो भूगोल विषय में बी.ए, एम.ए, UGC NET, UPSC, RPSC, KVS, NVS, DSSSB, HPSC, HTET, RTET, UPPCS, और BPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

Table of contents

भूकंप (Earthquake): परिचय

भूकम्प (Earthquake)धरातल पर अचानक होने वाला कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। भूकम्प प्राकृतिक कारणों (ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन व भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं व भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि) व मानवीय कारणों (अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बाँधों, विशाल जलाशयों आदि के निर्माण) दोनों ही से आ सकता है, जिनका विस्तार से वर्णन ‘भूकंप: अर्थ एवं कारण’ लेख में कर चुके हैं।

रीड (Reid) के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत (Elastic Rebound Theory) के अनुसार, प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है। उसके पश्चात् यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है तथा टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इस प्रकार चट्टान में भ्रंशन की घटनाएं होती है एवं भूकम्प आते हैं।

भूकम्प (Earthquake) आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश विशेष में भूकम्प आने का संकेत होता है।

भूकंप (Earthquake) मूल

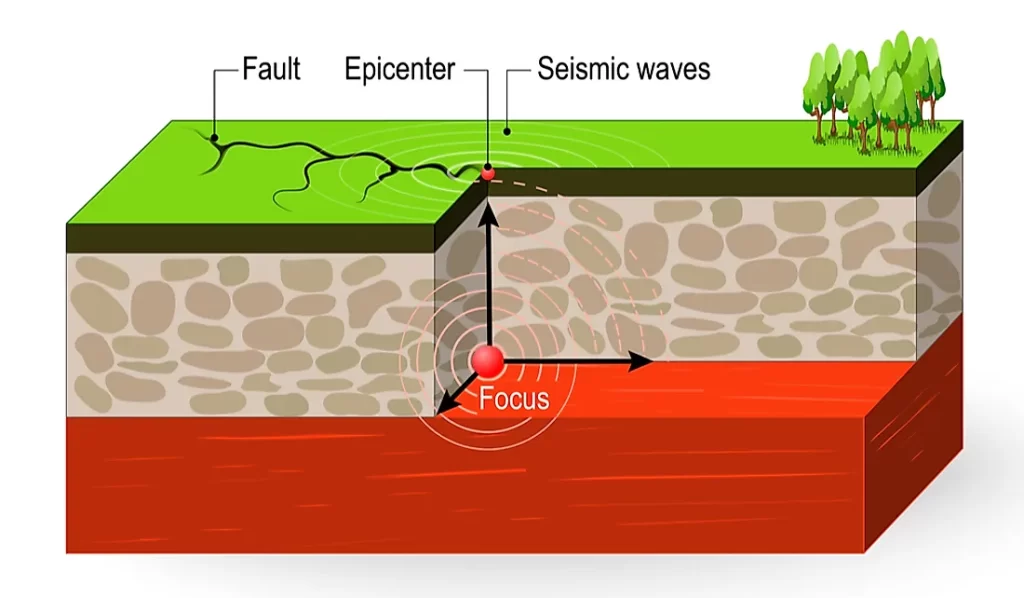

सामान्य तौर पर भूकंप की घटना धरातल के नीचे घटित होती है। परंतु प्रत्येक भूकंप (Earthquake) की उत्पत्ति एक समान गहराई पर नहीं होती। वह स्थान जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहा जाता है। धरातल के नीचे यह वो स्थान होता है, जहां से भूकंप (Earthquake) की लहरे चारों ओर फैल जाती हैं। भूकंप से उत्पन्न इस प्रकार की लहरें भूकंपीय लहरें कहलाती है।

| गुटेनबर्ग व रिटर के अनुसार भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है सामान्य भूकंप – 0 से 50 किलोमीटर गहराई पर उत्पन्न भूकंप मध्यवर्गीय भूकंप – 50 से 250 किलोमीटर गहराई पर उत्पन्न भूकंप प्लूटोनिक भूकंप – 250 से 700 किलोमीटर गहराई पर उत्पन्न भूकंप |

अधिकेंद्र (epicenter)

भूकंप (Earthquake) के उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर वह स्थान जहां पर भूकंपीय लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं, भूकंप केंद्र अथवा अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदा भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है तथा भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में यह स्थान भूकंप मूल से सबसे नजदीक होता है। यहां पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा भूकंप (Earthquake) का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहां भूकंपीय लहरों की तीव्रता सबसे अधिक होती है।

सीस्मोग्राफ (seismograph)

भूकंप केंद्र के नजदीक लगे यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। यह यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है।सीस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय लहरों की गति, भूकंप के उत्पत्ति स्थान एवं उससे प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है

भूकंपीय लहरें (seismic waves)

जिस स्थान पर भूकंप (Earthquake) की उत्पत्ति होती है वहां पर भूकंपीय लहरें उठती हैं तथा सबसे पहले ये अधिकेंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र के पास लगे सीस्मोग्राफ द्वारा इन लहरों को अंकित कर लिया जाता है। सीस्मोग्राफ पर अंकित होने वाली भूकंपीय लहरों में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। अधिकेंद्र पर पहुंचने पर लहरें सामान्य तौर पर साधारण ही होती हैं तथा इनमें बहुत कम विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं; परंतु अधिकेंद्र से जब ये दूसरे स्थान की ओर जाती हैं तो इनमें अलगाव होने लगता है।

उनकी दूरी अधिकेंद्र से जितनी अधिक होती है; उतनी ही इनकी विभिन्नताएं भी स्पष्ट होती जाती हैं। विभिन्न स्थानों पर लगे सीस्मोग्राफ द्वारा अंकित की गई भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिकेंद्रों से दूर प्रत्येक भूकंप की भूकंपीय लहरों में प्राय निम्नलिखित तीन दशाएं होती हैं।

- भूकंप के दौरान उत्पन्न लहरों द्वारा सर्वप्रथम क्षीण कपंन होता है यह कंपन कभी-2 तो इतना कमजोर होता है कि उनका कंपन सीस्मोग्राफ द्वारा भी अंकित नहीं हो पाता इस प्रकार के कंपन को प्राथमिक कंपन कहते हैं

- प्राथमिक कंपन के बाद जल्दी ही दूसरा कंपन भी होता है यह कंपन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक तेज होता है जिसे द्वितीय प्राथमिक कंपन कहते हैं

- सबसे अंत में सर्वाधिक तेज कंपन होता है इस कंपन की गति सबसे अधिक होती है इसे ही प्रधान कंपन कहा जाता है

उपरोक्त तीन दशाओं के आधार पर भूकंपीय लहरों को तीन वर्गों में बांटा गया है

प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें (primary waves)

- प्राथमिक लहरें ध्वनि तरंगों (sound waves) के समान होती हैं तथा इनमें अणुओं की कंपन लहरों की दिशा में आगे या पीछे होती रहती है। इसी कारण से इस लहर को अनुदैर्ध्य लहर (longitudinal waves) भी कहते हैं।

- ये लहरें ध्वनि लहर की भाँति आगे-पीछे धक्के देती हुई चलती हैं, चूँकि इन लहरों से दबाव पड़ता है, अत: इन्हें दबाववाली लहरें (compression waves) कहते हैं।

- इन लहरों की उत्पत्ति चट्टानों के कणों के सम्पीडन (compression) से होता है।

- इन सीधी लहरों को अंग्रेजी के ‘P’ अक्षर से संबोधित किया जाता है।

- ये लहरें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। सीधी लहरें ठोस भाग से होकर तेज गति से गुजरती हैं तथा तरल भागों में इनकी गति कम हो जाती है।

- प्राथमिक लहरों की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड होती है। परन्तु विभिन्न प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति भिन्न-भिन्न होती है। इनकी प्रति सेकेण्ड गति 8 से 14 किलोमीटर के बीच होती है

- भूकम्प अधिकेन्द्र (epicentre) से प्राथमिक लहरें ठीक 2 मिनट में अपने विपरीत धरातलीय भाग अथवा प्रतिध्रुवस्थ स्थान (antipodal point) पर पहुँच जाती हैं।

- ये लहरें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं।

आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें (transverse waves)

- ये लहरें जल तरंग (water ripples) अथवा प्रकाश तरंग (light -waves) के समान होती हैं।

- इन्हें ‘आड़ी लहर’ इसलिए कहते हैं कि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। अर्थात् अणुओं की कम्पन लहरों की दिशा के आर-पार अथवा लम्बवत होती है (Particles move at right angles to the ray)।

- इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहर (secondary waves) भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक सीधी लहर (P) के बाद प्रकट होती हैं।

- इनकी गति प्राथमिक लहर की अपेक्षा कम होती है इस लहर को विध्वंसक लहर (distortional wave) भी कहते हैं।

- अनुप्रस्थ लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है। यही कारण है कि ये लहरें सागरीय या जलीय भागों में पहुँचने पर लुप्त हो जाती हैं।

धरातलीय लहरें (surface waves or L waves)

- धरातलीय लहरें उपरोक्त दोनों लहरों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं तथा ये पृथ्वी का धरातलीय भाग में ही चलती हैं।

- ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेन्द्र पर पहुँचती हैं, अत: इन्हें P तथा S लहरों की अपेक्षा अधिक लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण से धरातलीय लहरें अधिकेन्द्र पर सबसे बाद में पहुँचती हैं।

- इन लहरों को लम्बी अवधि वाली लहरें अथवा ‘लम्बी लहरें’ (long waves) इसलिए कहा जाता है कि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं।

- इन्हें अंग्रेजी के ‘L’ अक्षर से सम्बोधित किया जाता है।

- अधिक गहराई पर धरातलीय लहरें लुप्त हो जाती हैं।

- ये लहरें जल से भी होकर गुजर जाती हैं।. यही कारण है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं तथा इनका प्रभाव जल-थल दोनों पर होता है।

- धरातलीय लहरों की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड होती है।

यदि पृथ्वी की बनावट सभी समान घनत्व वाली चट्टानों से हुई होती तो इन तीनों लहरों का वेग सब जगह समान होता, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। विभिन्न गहराई पर जाने पर इनकी गति में पर्याप्त अन्तर मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अन्दर विभिन्न घनत्ववाली चट्टानों की परतें हैं।

जहाँ पर घनत्व में अन्तर पाया जाता है, वहाँ पर भूकम्पीय लहरों के मार्ग में मोड़ अथवा झुकाव पाया जाता है। विभिन्न पर्यवेक्षणों के आधार पर P, S तथा L लहरों की अपेक्षा कुछ और भूकम्पीय लहरों का भी पता लगाया है। विअसे तो ये लहरें P, S तथा L ही हैं, परन्तु इनकी गति में अन्तर होने के कारण अन्य लहर युग्मों (pairs of waves) में रखा गया है।

वेग में विभिन्नता के आधार पर इन लहरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है

P तथा S लहरें

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये लहरें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। ये लहरें पृथ्वी के क्रोड़ (core) में भी प्रवेश कर जाती हैं तथा जैसे-जैसे ये नीचे की तरफ अग्रसर होती हैं, इनकी गति बढ़ती जाती है, परन्तु तरल भाग से होकर S लहरें नहीं गुजर पाती हैं। पृथ्वी की निचली परत (lower layer) में P की गति 7.8 किलोमीटर सेकेण्ड तथा S लहर की गति 4.35 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड होती है। पृथ्वी के क्रोड़ (core) में 2900 किलोमीटर की गहराई पर P की गति 13 किलोमीटर तथा S की गति 7 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड हो जाती है।

Pg तथा Sg लहरें

क्रोशिया की कल्पा घाटी के 1909 के भूकम्प में P तथा S के अलावा दो ऐसी लहरों का पता लगाया गया जो सामान्य गुण में तो P-S लहरों के समान थीं, परन्तु उनकी गति P-S की अपेक्षा कम थी। इस लहर युग्म का Pg-Sg नाम दिया गया। ये लहरें मुख्य रूप से पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं। इनमें Pg की गति 5.4 तथा Sg की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड होती हैं ।

P* S* लहर

कोनार्ड महोदय ने टार्न के 1923 ई० के भूकम्प के अध्ययन से तीसरी लहर का पता लगाया तथा इसका नाम P* रखा गया। इसकी गति P तथा Pg के बीच की होती है। इस प्रकार P* लहर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत (intermediate layer) में 6.0 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड की गति से भ्रमण करती है।

जेफ्रीज ने जर्सी के 1926 तथा हरफोर्ड के 1925 ई० के भूकम्पों के आधार पर विध्वंसक लहर (distortional wave) का पता लगाया। इनकी गति S तथा Sg के बीच की थी, जो कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत से होकर 3.5 से 4.0 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार इसका नामकरण S* किया गया है।

इन तीनों विभिन्न लहरों तथा उनकी विभिन्न गतियों द्वारा पृथ्वी की आन्तरिक बनावट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है।

Test Your Knowledge with MCQs

1. भूकंप (Earthquake) का उत्पत्ति केंद्र धरातल के किस भाग में स्थित होता है?

a) धरातल के नीचे

b) धरातल के ऊपर

c) समुद्र तल के ऊपर

d) वायुमंडल में

2. रीड (Reid) के किस सिद्धांत के अनुसार चट्टानों में तनाव सहने की क्षमता के बाद टूटने से भूकंप उत्पन्न होते हैं?

a) प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत

b) प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत

c) विवर्तनिक सिद्धांत

d) भूवैज्ञानिक गैस सिद्धांत

3. भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली भूकंपीय लहरों को किस नाम से जाना जाता है?

a) समुद्री लहरें

b) ध्वनि लहरें

c) भूकंपीय लहरें

d) वायुमंडलीय लहरें

4. निम्नलिखित में से किस लहर को “प्राथमिक लहर” (Primary Wave) कहा जाता है?

a) आड़ी लहर

b) लंबी लहर

c) ध्वनि लहर

d) सीधी लहर

5. भूकंप का अधिकेंद्र (Epicenter) क्या होता है?

a) भूकंप का केंद्र

b) भूकंप का गहराई का स्थान

c) धरातल पर भूकंपीय लहरों का पहला संपर्क बिंदु

d) भूकंप का अंत बिंदु

6. “धरातलीय लहरें” (Surface Waves) किस प्रकार की होती हैं?

a) सबसे अधिक तीव्र

b) जल तरंगों के समान

c) सागरीय तरंगों के समान

d) सबसे कम वेगवान

7. भूकंप मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है?

a) सिस्मोग्राफ

b) रिचर स्केल

c) बैरोमीटर

d) हाइड्रोमीटर

8. भूकंप के दौरान किस प्रकार की लहरें सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं?

a) आड़ी लहरें

b) अनुप्रस्थ लहरें

c) धरातलीय लहरें

d) प्राथमिक लहरें

9. भूकंप मूल (Focus) से धरातलीय लहरें कहाँ पर लुप्त हो जाती हैं?

a) गहरे समुद्र में

b) पृथ्वी की सतह पर

c) पृथ्वी के अंदर गहराई पर

d) वायुमंडल में

10. भूकंप की प्राथमिक लहरों की गति औसतन कितनी होती है?

a) 3 किलोमीटर प्रति सेकंड

b) 5 किलोमीटर प्रति सेकंड

c) 8 किलोमीटर प्रति सेकंड

d) 12 किलोमीटर प्रति सेकंड

Answers:

- a) धरातल के नीचे

- b) प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत

- c) भूकंपीय लहरें

- d) सीधी लहर

- c) धरातल पर भूकंपीय लहरों का पहला संपर्क बिंदु

- d) सबसे कम वेगवान

- a) सिस्मोग्राफ

- d) प्राथमिक लहरें

- c) पृथ्वी के अंदर गहराई पर

- c) 8 किलोमीटर प्रति सेकंड

FAQs

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें धरती के अंदर की ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, जिससे धरातल हिलने लगता है। यह ऊर्जा भूकंपीय लहरों के रूप में बाहर निकलती है।

भूकंप के मुख्य कारण हैं – प्लेटों का टकराना, चट्टानों का टूटना, ज्वालामुखी विस्फोट, और मानव गतिविधियों जैसे बांधों का निर्माण और खनन।

भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहां से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, और अधिकेंद्र वह बिंदु है जो धरातल पर केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है।

भूकंप की तीव्रता को रिचर स्केल (Richter Scale) पर मापा जाता है। यह स्केल 0 से 10 तक होता है, जिसमें 10 सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप को दर्शाता है।

भूकंपीय लहरें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं – प्राथमिक लहरें (P-वेव्स), अनुप्रस्थ लहरें (S-वेव्स), और धरातलीय लहरें (Surface Waves)।