भारत की ऋतुएँ (Seasons of India)

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने भारत की वार्षिक जलवायु की अवस्थाओं के आधार पर वर्ष को चार ऋतुओं में बाँटा है

भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन (Major Sea Ports in India)

अंग्रेजी का पोर्ट (Port) शब्द लैटिन भाषा के पोर्टा (Porta) शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रवेश द्वार होता है। इसके द्वारा आयात और निर्यात का संचालन होता है। अतः पत्तन को प्रवेश द्वार कहते हैं। पत्तन कई प्रकार के होते हैं – समुद्री पत्तन, नदीय पत्तन और शुष्क पत्तन। शुष्क पत्तन में वायुमार्गों द्वारा संपर्क बनाया जाता है।

रेल परिवहन (Rail Transport)

भारत में प्रथम रेलगाड़ी सन् 1853 में मुंबई तथा थाणे के बीच 34 किमी० की दूरी तक चली। लेकिन रेलों का सही विकास सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के बाद आरंभ हुआ, जब अंग्रेज़ सरकार ने प्रशासन के लिए रेलों की आवश्यकता को महसूस किया।

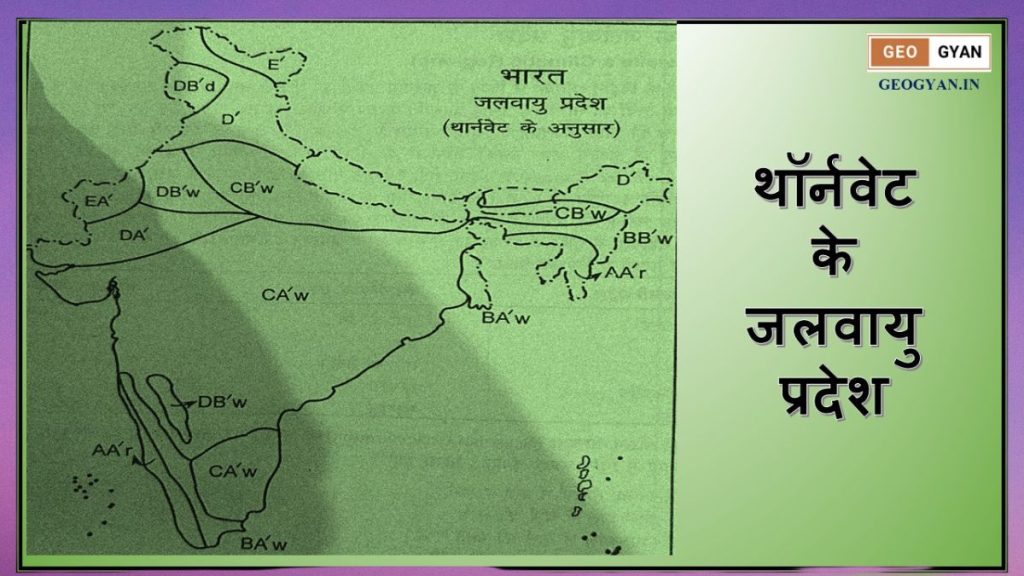

थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश (Thornthwaite’s Climatic Regions)

अमेरिकी विद्वान् थॉर्नवेट ने विश्व के जलवायु प्रदेशों की योजना सन् 1933 में प्रस्तुत की। थॉर्नवेट का विश्वास था कि जलवायु के तत्त्वों का सम्मिलित प्रभाव वनस्पति के रूप में आँका जा सकता है। उनके अनुसार जिस प्रकार मौसम विज्ञान के यन्त्र विभिन्न प्रकार के परिणामों को सूचित करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक पौधा जलवायु का सूचक होता है।

हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की भिन्नताएँ (Differences between Himalayan and Peninsular Rivers)

इस लेख में आप हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की भिन्नताओं के बारे में जानेंगे।

भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (Gas Pipelines in India)

देश भर में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए लगभग 15,500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन विकसित किया जा रहा है है और यह कार्य विकास के विभिन्न चरणों में होना है।

कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश (Climate Regions of India according to Köppen

जर्मनी के विद्वान् कोपेन (Dr. Waldimir Koeppen) ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न 1918 से 1931 की अवधि में किया। 1936 में इन प्रदेशों का संशोधन प्रस्तुत किया और भारत के जलवायु प्रदेशों की एक नई योजना प्रस्तुत की ।

भारत के औद्योगिक प्रदेश (Industrial Regions of India)

विभिन्न उद्योगों के अनेकों कारखानों के एक ही स्थान या क्षेत्र में स्थापित होने से बने विशाल औद्योगिक भूदृश्य को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। किसी भी औद्योगिक प्रदेश में सामान्यतया निम्नलिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं:

भारत में लौह-इस्पात उद्योग (Iron-Steel Industry in India)

लौह-इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है; क्योंकि इससे मशीन औजार, परिवहन, निर्माण, कृषि उपकरण आदि कई उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। इसके महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इसे औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के स्तर के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

भारत में चीनी उद्योग (Sugar Industry in India)

जहां, सन् 1931 में चीनी की मिलों की संख्या 31 थी जिनमें 1.63 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। सन् 1950-51 में चीनी मिलों की संख्या तथा चीनी का उत्पादन बढ़कर क्रमशः 139 तथा 11.34 लाख टन हो गया। सन् 2022-23 में चीनी मिलों की संख्या 531थी जिनमें 288 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया।

भारत में मैंगनीज का उत्पादन एवं वितरण (Production and Distribution of Manganese in India)

भारत में 1.04.2020 तक मैंगनीज अयस्क का कुल भंडार/संसाधन 503.62 मिलियन टन था (एनएमआई डेटाबेस के अनुसार)। इनमें से 75.04 मिलियन टन आरक्षित वर्ग हैं और 28.58 मिलियन टन को शेष भंडार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में लौह-अयस्क (Iron Ore in India)

भारत विश्व का लगभग 12 प्रतिशत लोहे का उत्पादन करके विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत का अधिकांश लोहा उच्च कोटि (हैमेटाइट) का है। अपितु अति उच्च कोटि (मैग्नेटाइट) के लौह संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, कर्नाटक के विलोरी-हॉस्पेट तथा झारखंड-उड़ीसा के बड़ा जमादा क्षेत्र तक ही सीमित हैं। 2021-22 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 2,53,974 हजार टन लौह-अयस्क का उत्पादन किया गया। भारत में अधिकतर लौह – अयस्क का उत्पादन मध्य-पूर्वी भाग में ही होता है। पिछले कुछ वर्षों के आंकडों से पता चलता है कि भारत में लोहे के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

भारत में परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy in India)

भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त, 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) की स्थापना से हुई। इसी आयोग के तहत 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे (1967 में भाभा परमाणु शोध केन्द्र BARC) अस्तित्व में आए। देश में परमाणु विद्युत गृहों के निर्माण, संचालन और देखरेख के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम (NPCIL) का गठन किया गया। वर्तमान में NPCIL के अधीन देश के 23 शक्ति गृह हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7480 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है।

भारत में जल विद्युत् शक्ति (Hydroelectric Power in India): उत्पादन एवं वितरण

भारत में प्रथम जलविद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में दार्जिलिंग में की गई (स्थापित क्षमता 200 kw)। इसके बाद दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिवसमुद्रम के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया (क्षमता 4200 kw) | तीसरा केन्द्र झेलम नदी पर मोहारा के निकट 1909 में स्थापित हुआ (क्षमता 4500 kw) |

जल-विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएँ (Conditions Required for Hydroelectric Power Generation)

जल-विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएँ निम्नलिखित हैं

पर्याप्त वर्षा

सुनिश्चित जल-पूर्ति

उच्चावच

स्वच्छ जल

तापमान

माँग

ऊर्जा के अन्य साधनों का अभाव

सस्ता कच्चा माल

पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान